魏晉南北朝時期,隨著禮教的崩解,人們對神學及讖緯宿命論的否定和揚棄,以士族門閥地主為代表的新的世界觀人生觀出現了,這種世界觀簡單來說便是人的覺醒。神學被人學所代替,人的才情、氣質、風度成為人們所關注的對象。人在這里不再以兩漢的功名、節操,而以內在的精神氣質、思辯、自適、自足的態度受到尊重。這是一個覺醒的時代,但同時也是個更加迷惘與苦痛的時代,它固然看到了兩漢神學的荒謬,但卻不能找到一種新的價值觀念,他們在玄學的精神世界中追求超然世外,他們隱逸遁世,狂放不羈,但卻不能真正尋求出人生價值何在的結論。他們擁有的是一種清醒之後絕望的痛苦,“對酒當歌,人生幾何?譬如朝露,去日苦多”,“人生若塵露,天道邈悠悠”,“孔聖臨長川,惜逝忽若浮”,“人生處一世,去若朝露晞”……這種對宇宙、人生的至深而無可名狀的哀痛是何等的沉重!

在這種尋找人生價值而又不得的“人的覺醒”過程中,士大夫寄心玄學,崇尚老莊,“口吐玄言,手執塵尾”一時間蔚然成風。至此,佛教為在中國生存選擇了一條與玄學相融合的道路。於是,漢族士大夫們進而“銳志於佛道,兼研《老子》五千文……玩《五經》為琴簧。”①江南的佛教徒紛紛與名士交流,從而將老莊的義理與佛教的宗旨融合在一起,一種中國式的居士②佛教因此而出現。

劉宋何尚之曾在《答宋文帝贊揚佛教事》里提及東晉時期的信佛諸士,一口氣便羅列出近20人:

渡江以來,則王導、周凱,宰輔之冠蓋;王濛、謝尚,人倫之羽儀;郗超、王坦、王恭、王謐,或號絕倫,或稱獨步,韶氣貞情,又為物表。郭文、謝敷、戴逵等,皆量心天人之際,抗身煙霞之間。亡高祖兄弟,以清識軌世;王元琳昆季,以才華冠朝。其餘范汪、孫綽、張玄、殷覬略數十人,靡非時俊。

以維摩詰為圭臬,以“格義”③學為工具的居士佛教在魏晉南北朝之際於中土大地上形成了第一個高潮。居士佛教的流行,使佛教從漢魏時期遭受冷落、壓制、排擠的困境中大踏步地走出來,並得以在國人面前逐漸撩開原本被包裹得緊緊的神秘面紗。

這一時期,最具有代表性的一部佛經便是《維摩詰經》④,魯迅先生指出,南北朝時期,士人都有三種小玩意,其中之一就是《維摩詰經》。即使到了唐代也還在士人中十分流行,它對於中國禪宗的形成,也起過巨大作用,有人把《維摩》同《楞伽》、《圓覺》並稱為“禪門三經”,可見在中國佛教史上享有很高的聲譽⑤。

一、維摩詰⑥其人在外來佛教民族化的進程中,六朝士大夫選擇了維摩詰作為他們的理想人物。如果說庶民佛教“當今天子即是如來”,則士大夫佛教則以“當今名士即是維摩”為理想。那麼,維摩詰是一個怎樣的人呢?

據《維摩詰經》講,他是毗耶離(吠舍離)神通廣大的長者,“深入微妙,出入智度無極”。連佛祖也要讓他三分。他曾以稱病為由,同釋迦牟尼派來問病的文殊師利(智慧第一的菩薩)等反覆論說佛法,義理深奧,“妙語”橫生,使得文殊佩服不已。幾至五體投地。維摩詰又是怎樣生活與修持的呢?《維摩詰經·方便品》里如是記一:

雖為白衣,奉持沙門清凈律行,雖處居家不著三界,示有妻子常修詫行,現有眷屬常樂遠離,雖服寶飾而以相好嚴身,雖復飲食而以禪悅為味。若至博奔戲處輒以度人,受諸異道不毀正信。雖明世典常樂佛法,一切見敬為供養中最。執持正法攝諸長幼,一切治生諧偶,雖獲俗利不以喜悅,游諸四衡饒益眾生,入治正法救護一切。入講論處導以大乘,入諸學堂誘開童蒙,入諸淫舍示欲之過,入諸酒肆能立其志……⑦

佛經中所謂的“長者”,通常是富豪的泛稱,特別是指大商人。因此維摩詰的出身成分很特異,與出家僧侶不大一樣。他的實際活動和全部表現,是十足的世俗貴族式的生活,然而他的動機,他的目的,他的精神境界卻比出家的菩薩們更高超。原因就在於他有超人的般若正智和無限靈活的善權方便。雖擁有大量財產,卻視為“無常”,“實無所食”。他雖然妻妾彩女圍繞左右,卻能“遠離五欲污泥”。雖身穿華貴的衣服,吃精美的食物,卻“內常如禪”。他的豪華生活,只是為了“善權方便”,這有如西晉玄學家郭象所設計的中國士大夫大夫的理想生活方式:“聖人雖在廟堂之上,然其心無異於山林之中。”這對門閥士族地主和家境殷實的知識分子來說是很合口味的,是孜孜以求的。

維摩詰形象的意義在於提倡在家修行,不必去國離家,不必剃發修行,不必孤守青燈,卻照樣能達到成佛涅槃的至高境界。不難看出,所謂維摩詰者,無非是把門閥士族和其他寄生者的腐朽生活神話了,把一切偽君子的二重性格予以美化了。顯然《維摩詰經》的出現,調和了士大夫階層的個人信仰與社會價值的矛盾,使他們得以擺脫在佛教關於出世脫俗的教義與中國修齊治平、盡忠盡孝的傳統道德之間進行兩難選擇的尷尬境地。

因此,維摩詰的出現,標志著大乘佛教的世俗化運動已經達到高潮。“出家”和“在家”的界限已被抹殺,甚至“在家”高於“出家”。這是佛教發展史中的一個值得注意的現象。作為佛教信徒的標准,已經不在於“出家”或“在家”這類形式,只要有了求取佛智的願望,“在家”同樣可以成為得道的佛徒。這種說法,把早先佛教那種竭力攻擊家庭為牢籠,與世俗生活尖銳對立的偏狹情緒從根本上推翻了,從而為佛教的世俗化掃除了障礙。

二、《維摩詰經》的思想剖析《維摩詰經》中所包含的內容包括《佛國品》、《方便品》、《如來種品》、《弟子品》、《菩薩品》、《文殊師利問疾品》、《不思議品》、《觀眾生品》、《佛道品》、《入不二法門品》、《香積佛品》、《菩薩行品》、《見阿閦佛品》等幾個方面。

《佛國品》是《維摩詰經》的開篇第一章。在《維摩詰經》中說:“菩薩欲使佛國清凈,當以‘凈意’作如應行。所以何?菩薩以凈意故得佛國清凈。”意思是說,佛國凈土是通過菩薩行所創立的,人的思想意識又是行動的支配者,因此,佛國的實現依賴有一個清凈的意識。佛教認為現實社會的凈化,全在於人的意識的凈化,大乘佛教教人們相信可以實現以“凈心”建立“凈土”。凈土、穢土之分,只是人們心意差別的結果。因此,所謂“佛國”,也並非在塵世之外建立一個新的王國,而是要人們改變自己對社會的觀點,只要把現在的社會關係看成“佛國”,它就是佛國了。也就是說,用“佛國”、“凈土”所要拯救的是苦難的靈魂,它給苦難者以精神的安慰,為的是讓苦難者安於現實的苦難。

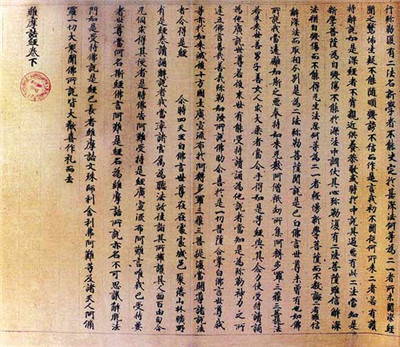

支謙譯《維摩詰經》中《如來種品》。其中維摩詰問文殊師利:“何等為如來種?”文殊師利答:“有身為種,無明與恩愛為種,淫怒痴為種,四顛倒為種,五蓋為種,六入為種,七識住為種,八邪道為種,九惱為種,十惡為種:是為佛種。”

不把與成佛相順的清凈善性當作“如來種”,反而把與佛道相違逆的三毒十惡八邪行當作“如來種”,是《維摩詰經》最大膽的議論,也正是它要求把佛法儘可能世俗化的一種表現⑧。維摩詰說,“示行貪欲,離諸染著,”⑨這是對菩薩的要求,也是對一切有志於菩薩行的眾生的要求:物質生活條件和實際的社會地位是不可以變動的,但思想意識卻必須從中解脫出來!思想意識上的超脫,就是由非道至佛道,由塵勞至佛法,由“如來種”至佛果這一系列轉變的關鍵所在。

隨後的幾品依次為:《弟子品》、《菩薩品》、《文殊師利問疾品》。故事的大概為:某日,為了宣揚“無常”這一義理,維摩詰稱病在家。釋迦牟尼得知此消息後,遣弟子前往探視。可舍利弗等弟子們皆不敢去,因維摩詰極具辯才,而舍利弗等人又曾敗在他腳下。最後,釋迦只得命文殊師利菩薩前往。於是,維摩詰遂與文殊反覆論說佛法。由於思辯超群、宏論迭出,維摩詰引起了諸大菩薩弟子、天王和帝釋的注意,紛紛前往探疾。維摩詰遂借機講述佛教宗旨,宣傳大乘般若思想,批評小乘的片面性。“般若空觀”是《維摩詰經》的基本思想。由於該經帶有明顯的傾向性,故而傳統佛教稱之為“彈偏斥小”,“嘆大褒圓”。

第九品即《入不二法門品》,羅什譯本卷中說:“世間出世間為二,世間性空即是出世間”,“生死涅槃為二,若見生死性則無生死,無縛無解,不生不滅”,“樂涅槃不樂世間為二,若不樂涅槃不厭世間則無有二。”⑩所謂的“不二法門”,指對一切現象的是非善惡等差別境界,“‘無思無知,無見無問’,‘無言無說’,即超越矛盾之外的佛說之門。”b11僧肇《維摩經注》則這樣解釋道:“萬物齊旨,是非同觀”,“若能其是非,一好醜者雖復上間如來,不以為尊;下等六師,不以為卑。何則?天地一旨,萬物一觀,邪正雖殊,其性不二。”b12即強調泯滅矛盾雙方的差別性,將其等同視之b13。

所謂“不二入法門”,就是要求思想上不去分別事物。假若思想上根本不生有差別的想法,那也就不用如此費力地去消滅它們。“入不二法門”屬於佛教的平等觀念。在原始佛教階段,“平等”觀念同業感緣起密切結合,在反對婆羅門教和種姓制度方面,曾起過積極作用。但發展到大乘階段,尤其是象《維摩詰經》的“入不二法門”,實質上宣傳的是一種無是非的明哲保身的混世哲學。這種哲學,在魏晉時期同郭象等人的相對主義融合起來,在無操守的士大夫中間得到了普遍的流行,對於國家民族的命運採取漠不關心的態度,起了推波助瀾的作用。

《維摩詰經》從般若理論和宗教實踐這兩個方面把佛教的出世移到了世俗世界:它不但讓僧侶的生活世俗化,而且讓世俗人的生活僧侶化,從而把世俗社會引進了宗教世界。《維摩詰經》的上述思想,目的都是為了提高在家菩薩的地位,顯示居士佛教的意義。大力宣揚佛國就在世間,世人通過凈心、發菩提心就能使穢土變為凈土。維摩詰本人的行為,正為世間信徒樹立了千古典範。

從《維摩詰經》的內蘊中,我們不難發現其之所以能夠與儒家所倡導的入世觀念融為一體的根本原因:打破了出世與入世之間的界限、基於“空”的平等觀,肯定菩薩“在世”的居士佛教思想。

三、《維摩詰經》對當時社會的影響《維摩詰經》在魏晉玄學興起之時一變而成為上流社會最流行的佛典,它在社會生活中究竟起到了什麼作用呢?

首先,促進了佛教與玄學的互相融合。在當時,玄學興起客觀上是為了打破兩漢經學的精神禁錮,而《維摩詰經》的傳譯情況則表明,中國僧人開始超越對佛經的簡單翻譯,立足於本位文化立場上對佛典作積極的詮釋。在當時出現的“格義佛教”b14就是最好的證明。這一時期,一方面是名僧談玄,一方面是名士習佛,玄佛合流成為風氣。《維摩詰經》譯者竺叔蘭廣泛結交名士,陶潛的《群輔錄》並列名士名僧為“八達”,佛教的教義給玄學提供清談的材料,……這些都足以見出佛教與玄學相互滲透。

其次,大量居士佛教徒的出現,對於提高佛教的社會品位、改變士大夫們對佛教的態度,起到了積極的作用。維摩詰所代表的清新的居士形象,為正在尋求精神依託的魏晉名士提供了一個既要堅持俗世生活、又可追求理想境界的模板,故而廣受當時門閥士族、特別是玄學人士的推崇。在兩晉時期,士大夫階層迅速成為佛教的穩固社會基礎,佛教得以在社會上層廣泛滲透,並進而影響到最高統治者,擺脫了民間身份,取得了官方認可並支持的合法地位。

再者,《維摩詰經》提倡在家修行,從而使佛教信徒不再處於去國離家、剃發修行的佛教教義與盡忠盡孝的價值觀之間的二難選擇的窘困境地。先前的“禪學”主要強調所謂的“藉教悟宗”b15,較為重視靜坐冥觀,力圖對人的意念加以控制,追求一種棄絕外部事物雜念的境界。而慧能後的“南宗”系統則相對來說不大重視佛教傳統形式,實際看重的是如何在現實世界或世俗社會中獲得真理,體悟人的真正本質。馬祖道一進而強調“觸類是道”,“平常心是道”,實際是把佛教修行與人們日常的一般行為舉止徹底地融為了一體。如果說般若經類反映的是應該如何從出世間回到人世間,因而創造了曇無竭式的出家菩薩,那麼,《維摩詰經》就是反映佛徒應該如何把處世間當作出世間,因而創造了維摩詰式的在家菩薩。

從對漢晉時期《維摩詰經》譯本的分析不難發現,這一時期,佛教首先是同中國社會非主流信仰合流,以求得在中國社會的立足之地;其次,轉向於依附屬社會精英階層的玄學,以求打開通向社會上層的門戶;最終擺脫玄學,走向獨立,並進而為佛教與中國傳流文化相整合奠定了基礎。

四、《維摩詰像》由於《維摩詰經》的廣泛流傳,以此為題材的藝術創作也非常流行,據《歷代名畫記》、《貞觀公私畫史》、《宣和畫譜》等著錄,六朝士大夫畫家所流傳下來的維摩詰卷軸畫跡有:西晉張墨的《維摩詰像》,東晉顧愷之的《凈名居士圖》,宋代陸探微《阿難維摩圖》,宋代袁蒨《維摩詰變相圖》,梁代張僧繇《維摩詰像》等。此外,維摩詰表現在雕刻作品上,有山西大同雲岡、河南洛陽龍門、四川大足、山西太原天龍山石窟等等。但時至今日,六朝名家所畫《維摩詰》已蕩然無存。

張彥遠《歷代名畫記》評顧愷之《維摩居士像》曰:“顧生首創維摩詰像,有清羸示病之容,隱幾忘言之狀”,可知這一時期的維摩詰是作瀟灑清淡的文人士大夫裝束。

其實顧愷之所創的這種清瘦病態的士大夫形象正是時人特別是江南士大夫們所崇仰的,《世說新語·容止》就當時的美男子衛玠有如下描寫:

驃騎王武子是衛玠之舅,颯爽有風姿,見玠輒嘆曰:珠玉在側我形穢……王丞相見衛洗馬,居然有羸形,雖復終日調暢,若不堪羅綺……衛玠從豫章至下都,人久聞其名,觀者如堵牆,玠先有羸疾,體不堪勞,遂成病而死,時人謂看殺衛玠。

衛玠的美在於瘦而有病態,以至於弱不堪羅綺,被人“看死”,這樣一位又瘦又病的人竟然美出了名,所到之處觀者如堵。由此看來,顧愷之所作“清羸示病之容”的維摩詰形象,實乃當世文人的寫照。

顧愷之並不是第一個畫維摩詰像的人,在他以前有張墨,在他之後有陸探微、張僧鷂,就技巧而言,二張一陸的水平不在顧之下,但他們的維摩詰像都不是獨創。前者以外來造像為範本,後者則以顧愷之所創者為模式,是故所作皆不及顧。

顧愷之的清瘦形維摩詰像給美壇以很大影響,不但維摩詰造像的題材大增,就風格上也出現了新的面貌。在現存遺物中,如雲岡、龍門,乃至敦煌,雖然各個時代審美觀相同,其維摩詰的姿容或稍有差異,但中國文人式的形貌是一致的。尤可留意的是,中國的佛教造像也在顧所創維摩詰形象的刺激下,漸變清瘦起來。而就清瘦形佛像的普遍推開,則在南朝宋時的陸探微等人的弘揚下得以實現。

陸探微以顧愷之為崇范,其功績在於將顧愷之所創造的《維摩詰像》中那種“清羸”士大夫拓展到所有人物造型的領域,並使之形成一個時代的審美風貌。這就是“秀骨清像”的確立b16。

由西漢至魏晉六朝,美學思想出現了質的改變。西漢“助教化,成人倫”的功用主義美學觀風行一時,所謂“惡以誡世,善以示後”,“有國之鴻寶,理亂之紀綱”,“明勸戒,著升沉,千載寂寥,披圖可鑒”……到了六朝,便伐之以“余復所為哉,暢神而已,神之所暢,孰有先焉”的個體玄學精神。外在形式也出現了相應的改變,漢畫重在古拙,六朝繪畫則講求“精細”,“六朝人不再像西漢人那樣鐵鎧金矛,縱橫馳騁,放眼於五彩繽紛的外部世界,他們的心態趨於內斂,沒有了雄氣與魄力,津津樂道周圍的生活空間和咀嚼回味心靈的歡樂悲傷”。六朝對外在細節的追求,並不是所謂“謹毛而失貌”的精密,而是“跡簡意澹而雅正”的精密,所傳達的是理性思辯之美。

雖然魏晉六朝維摩詰像今已無法得觀,但在雲岡、天門山、大足等地的石窟中的維摩造像仍可很好的映證這一點。

例如雲岡第六洞維摩變相,以文殊問疾為主題,維摩居士及文殊菩薩居左右兩旁,釋迦牟尼佛居其中央。文殊與釋迦的風格都體現了明顯的印度風格,釋迦造型為犍陀羅式,文殊雙腿分開的坐姿,類似印度濕婆神坐式,而維摩詰則是傳統中國文士的造型,他頭帶瓜皮帽,眼半張,口微啟,嘴角略見笑,顎下有三角形長髯,長襟及漆,胸前開襟成v字行,袍上刻劃之長褶紋,袖口甚寬,右臂上舉,肋置右襟,右手執扇,左手扶床,兩腿密接,平置於地,儼然是一位“手執塵尾,口吐玄言”的中國傳統士夫。此外,其他窟的維摩也多為“秀骨清像”的士大夫形象,大概是受了南方繪畫藝術風格的影響。

不同文化層次總是表現為不同的信仰心態,相對於庶民宗教和貴族宗教對釋迦牟尼迷狂的偶像崇拜,懷疑現實、思辯人生、任誕自適的文人士大夫們自然也將那個睿智思辯,飲美酒,被仇素而又超脫於世外的毗離城中的長者——維摩詰抬到了可與釋迦牟尼佛分庭抗禮的高度。

但從本質上來看,六朝士大夫並不信仰佛教,他們僅是將維摩詰作為玄學的補充,心理的慰藉而已,以維摩為理想的宗教,與其說是宗教,倒不如說是一種人生價值觀和審美價值觀。以維摩詰為題材的士大夫繪畫,或者是這種洋溢在繪畫中的精神,我認為是外來佛教與中國民族繪畫精神融合的最自然、最重要的一種,它深深影響了後來的文人繪畫,給中國畫添上了一筆對宇宙人生哲理的探求中所流露出的悲劇精神,一種極盡燦爛後的空悲之美。(責任編輯:高笑雲)

① 摘自《牟子理惑論》。

② 這里所說的居士,是佛教四眾弟子中在家男女信徒即優婆塞、優婆夷的總稱。歷史上實際使用時,主要指較有資財和地位的那部分在家信徒;對民間一般貧苦的在家信徒,並不以居士稱。這是與現代社會的“居士”概念不一致的。

③ 《高僧傳》卷四《法雅傳》記載,晉法雅“少善外學,長通佛理”,“衣冠仕子,或附咨稟”;他“以經中事數擬配外書,為生解之例,謂之格義”。事數即指名相,也就是佛經里所說的“名”。《俱舍論》卷五說:“名謂作想,如說色、聲、香、味等想。”“格義”用中國傳統哲學解釋佛’經,將佛教義理融於寧國文化之中,一下子便縮短了中國官僚士大夫同外來佛學的距離。所以,東晉道安在《鼻奈耶序》里寫道:“經流秦地,有自來矣。隨天竺沙門所持來經,遇而便出。於十二部,毗日羅部最多。以斯邦人老、庄教行,與方等經兼忘相似,故因風易行也。”從東漢末年支類迦讖(即支讖)譯出《般若道行品經》開始,佛教般若類經籍便源源傳入中國,中經魏晉僧人的推弘而至南北朝達到高潮。由於“格義”方式的動用,般若經籍與“老莊教行”(即玄學)接近互融,形成一代學風——般若學。這便又使得佛教“因風易行”,一時出現了談玄與悟空合一、名士與高僧合流的局面。可見,東晉南北朝時期在官僚士大夫階層中出現居士佛教,“格義”學實在出力不小。

④ 根據歷代經錄,此經先後被譯出七次,加上北宋時期用藏文翻譯過的文本,我國出現過八種譯本。七種漢文譯本是:(一)《古維摩詰經》二卷。(二)《毗摩羅詰經》或《維摩詰所說不思議法門經》、《佛法晉八道門三昧經》三卷。(三)《異毗摩羅詰經》三卷。(四)《維摩詰所說法門經》一卷。(五)《維摩詰經》四卷。(六)《維摩詰所說經》,後又稱《不可思議解脫經》三卷。(七)《說無垢稱經》六卷。此書約於漢末傳入我國,三國兩晉間所譯最多,如支謙、於法蘭、竺法護、鳩摩羅什等均譯有此經。從支謙到鳩摩羅什,約一百五十年間至少出現了四個譯本和一個合本,可見《維摩詰經》確是一部很受重視,很受社會歡迎的佛經。

⑤ 參見任繼儒主編《中國佛教史》,中國社會科學出版社,1985年版,第397頁。

⑥ 維摩詰,為梵文vimaiakirti的音譯,另譯為“毗摩羅詰”等,略稱“維摩”。意譯為“凈名”,唐玄奘則譯為“無垢”。

⑦ 《中華大藏經》什譯本,《佛教十三經》,國際文化出版公司,1993年版,第283-378頁。

⑧ 參見任繼儒主編《中國佛教史》,中國社會科學出版社,1985年版,第407頁。

⑩ 《中華大藏經》什譯本,《佛教十三經》,國際文化出版公司,1993年版,第283-378頁。

11.《後漢書》卷六十《襄楷傳》,《三國志·魏志》卷三十裴注引。

12. 【姚秦】僧肇等注《注維摩詰所說經》,上海古籍出版社,1990年影印本。

13. 參照唐佳《從〈維摩詰經〉看印度佛教與中國傳統文化的融合》,百度網。

14.所謂格義佛教就是用中國固名詞、概念、範疇,特別是老莊哲學的名詞、概念、範疇,來比附般若學經典中的名詞、概念、範疇。這種純粹以中國傳統學術觀念來解釋佛經的方法,反映了佛學對玄學的依附,以便更利於中國精英文化圈理解和接納佛教。