袁方明

《般若波羅蜜多心經》簡稱《般若心經》或《心經》,是整個大乘佛教的經典著作,濃縮了《大般若經》二十萬頌、六百四十萬言的精要。

《心經》之“心”正表明了此經在萬卷佛學經典,特別是大乘佛學典籍中的重要作用。

《心經》是從古印度佛經里翻譯過來的,至今至少被翻譯過二十一次,其中以後秦鳩摩羅什所譯的《摩訶般若波羅蜜大明咒經》和唐朝玄奘大師所譯的《般若波羅蜜多心經》最有名。

《心經》強調色空雙遣、色相俱泯,破除我法二執,以此達到一種空明澄凈的美學意境。同時,這也影響了禪宗的修行證道境界。

“般若空觀與涅槃妙有,構成了禪宗思想的兩大源頭。”[1]禪宗提倡的空明人生境界在學理上受到了《心經》的很大影響。

本文以玄奘大師的譯著為底本,簡要分析《心經》所體現出來的人生審美意境並論述其對禪宗修行證道境界的影響。

《心經》一開始就提出:

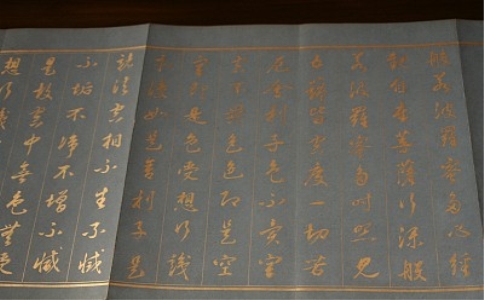

觀自在菩薩,行深般若波羅蜜多時,照見五蘊皆空,度一切苦厄。舍利子,色不異空,空不異色;色即是空,空即是色。受、想、行、識,亦復如是。[2]

“觀”和‘‘照”以及“證”和“,晤”都是佛教修行方面直覺思維的重要方法。這里提出的“觀是佛教智慧的觀照作用,是一種冥想,也即直觀,直覺。一般來說,佛教的觀與通常認識上的感性、理性活動不同,與知識上的分判、理解也不同。觀的對象……有心、法、佛等多類對象。”[3]“觀自在菩薩”有兩種解釋:一是“觀”和“菩薩”連起來作為一個名片語合,是一個菩薩的名字,即觀世音菩薩或稱觀音菩薩;另一種解釋是“觀”作為一個動詞,指一種直覺的思維形態,即直觀。

“觀”“泛指一切思維觀察活動,特指在佛教‘正智’指導下對特定對象或義理的觀察思維活動”[4]“菩薩”是一種證得佛果的得道者,了悟了空。本文採取第二種解釋,“觀自在菩薩”也就是觀無、觀空,觀整個宇宙無我無物的空性。“觀空是中國直觀修持的首要的、基本的方法,也是中國佛教修持所要求達到的根本性、終極性的境界。”:[5]“‘空’從佛理的知識論角度言,是‘不生不滅不常不斷’,是無意義的:從價值論角度言,是智慧,智性,法性,是有意義的。

‘空’屬於一種系乎生存性相的賦予,是一種生存本真的大美。”[6]“空”也如龍樹大師所說的“一切法性空寂滅相”。[7]“諸法實相者,心行言語斷;無生亦無滅,寂滅如涅槃。”[8]這里的“無生亦無滅”也就是《心經》里“不生不滅”的意思。

“五蘊皆空”是破除色受想行識即我執法執等的要求,也是獲得般若真境的必經階段。經此階段後,就推進到了姑且稱之為大乘般若學的上乘境界:

“色”指有形質的萬物或萬象,“空”指萬物的空無本性。色性與空性相對舉而存在。物質現象分明存在但並非無空性實體,空性實體己然存在亦需藉助於外在的現象而予以表現。從萬物的空性上說,外在現象就是空無本性,空無本性也是外在現象。佛門修行者的任務之一就是要了悟到世界的空無本性,藉此以超脫塵世而到達無上圓滿的彼岸世界。從宗教修行者的角度來講,體悟色空相即有著三方面的意義:一是可以消弭無明煩惱,避免由貪執而滋生種種惡念;二是可以避免溺於枯木頑空;三是可以悲智雙運,弘法利生。就第二點的意義而言,這和人生境界相合。可見“色不異空,空不異色;色即是空,空即是色”對提升到無欲空幻的審美人生境界具有重要意義。

佛教唯識宗和禪宗都主張“三界唯心,萬法唯識,唯識唯心”和“境隨心轉”[10]。心納萬物,萬物不僅是心的呈現,萬物的存在與否也系乎一心。就此而言,沒有心亦即沒有萬物的存在。參透了這些道理,就可以知道“般若”就是指一種智慧,是對塵世萬物的清明徹悟,就會認識到“價值論意義的般若,是一種切合人的心性真相的美學本體,它因歸依價值而棄置‘了別’,破無明障;又因歸依菩薩的‘悲願’而化解煩惱障,使人的生存趨向一種明凈、自覺而又靜寂的審美(aesthetic)理想化生存。”[11]這種審美的亦帶理想化的人生境界就是:

不生、不滅;不詬、不凈;不增、不減。是故空中無色,無受、想、行、識;無眼、耳、鼻、舌、身、意;無色、聲、香、味、觸、法。無眼界,乃至無意識界;無無明,亦無無明盡;乃至無老死,亦無老死盡。無苦、集、滅、道。無智亦無得,以無所得故。菩提薩堙,依般若波羅蜜多故。心無罣礙,無罣礙故,無有恐怖,遠離顛倒夢想,究竟涅槃。[12]

佛教修行的最終也最圓滿的境界就是大徹大悟, “心無罣礙”,超越俗智而獲得真智,超越現實的苦難人生而到達幸福的彼岸世界,“無有恐怖,遠離顛倒夢想,究竟涅槃”,遠離了現實人生的悲苦,獲得了無上的幸福與快樂。

“涅槃”的本義是靜寂無為,也是一種審美的人生大境界:無我、無物、無有、無無,澄明而清凈,沒有纖毫的陰翳,澄潔如霜如雪,沒有絲毫功利心或塵世心,靜寂清澈如一赤子之心。

“意境”的提出,最早見於唐朝詩人王昌齡的《詩格》,隨後唐末的司空圖提出“思與境諧”,宋代的蘇軾提出“境與意會”,明朝的王世貞提出“神與境會”,這是“意境”一詞的大致發展歷程。與“意境”相關的“境界”也出現較晚。但毫無疑問,這兩個詞的提出都受到了佛教的很大影響。佛教認為塵世的一切都是虛空的,唯有證得菩提慧果的人生才能獲得解脫。如此的人生才是真實有意義的人生。修行到一定程度而脫離了世俗偏見從而達到真智的人生,這人生是一種澄明的境域。這種審美人生境域的提出導致並呼喚了“境界”一詞的出現。

這里般若學所說的由於修行而達到的審美人生境界直接和“意境”及“境界”產生了關聯。在了悟了“色不異空,空不異色;色即是空,空即是色”之後,人摒棄了世俗對宇宙萬物及人生的流俗理解,從而達到了澄凈的空明之境,達到了如莊子所說的無始無終、不生不死的永恆境界。這也是一種“天地與我並生,而萬物與我為一”[13]的宇宙大化的審美境界,也可以說是一種“無聽之以耳而聽之以心,無聽之以心而聽之以氣。聽止於耳,心止於符”[14]的“心齋”與“坐忘”的與宇宙為一的天地至美化境。

在這種境界里,一切都是無所依侍的,甚至連莊子藉以所待的“氣”也沒有,是一種徹底完全的空明境界。這里無始無終無有,甚至連無也沒有,是徹底的空。這由相待而進入的般若幻境也是中道般若智慧之學所呈現的一種主體慧空的潔凈境界。

“《心經》所充分表達的這種中觀般若的審美觀念,乃是一種以破取正的限定性空慧審美境界。按照這種觀念,人生的流轉,時空的動盪,具有一種恆久的靜寂意義……在般若中道觀看來,進入那種排除了意識、念想的幻影、幻境,就直接切入了人生真諦的究竟境界。”[15]因此,這是泯滅色棺之後所達到的空幻之境,也是一種審美的人生境界。根據佛教“緣起性空”之理,萬物皆由因緣和合而成,沒有定性。人生也只不過是夢幻泡影,是虛妄不真的。唯有圓滿的彼岸世界才真實不虛。就佛教的思想觀念而言,由色相及有無雙遣之後所達到的空幻之境才是彼岸世界的真實之境。就此而言,《心經》對於空幻之境的論說超越了認識論的主客架構,通過直覺的非對象性思維方式,抵達到了審美之維的存在狀態,這也是人生的一種審美境界。

禪宗根源於佛教,其思想帶有也受到了佛教特別是大乘佛教的影響。禪宗是中國化的佛教,改變了印度佛教的一些原創觀點,吸收了中國本土的思想,可以說是印度佛教與中國本上思想的綜合產物。其中關於禪宗修行所達到的境界論述就有《心經》色相俱泯的般若空慧思想在裡面。

普濟在《五燈會元》中對青原惟信禪師參禪前後的不同心境和感受記載到:

老僧三十年前未參禪時,見山是山,見水是水。及至後來,親見知識,有個入處。見山不是山,見水不是水。而今得個休歇處,依前見山只是山,見水只是水。[16]

這是對一位禪師參禪前後所感悟到的不同心境的描述。三次不同禪境中所見的山和水都不盡相同,分別代表了不同的修行心境。後面的感悟是對前面的否定和揚棄,也是升華。第一次所見的是世俗常人所見的景象:第二次是對前面的否定,是空幻之境,但離審美之境還有所隔膜和距離,毋寧說是准審美之境:第三次回到了原初的所見,是完全的審美境界,此時所見的是真實之真實之境。禪宗這里的空幻之境和《心經》所說的空幻之境貌似不同,其實一樣。因為這里第二次所見的山和水,雖然也是空幻之境,是貌似空幻的不空幻。第三次是對現實世界的二次否定,跳出了表面的虛幻,抵達了真實之境。這真實的境界同時也是一種審美的境界。

審美是一種自由的體驗,摒棄了一切的功利性抑或是不帶功利性的功利性。如果一定要說功利性,這里的功利性是審美的功利性,是對美的追求,與流俗的功利性不一樣。而“‘體驗’的最根本特徵就是類似‘直覺’的那種直接性(但並不限於作為認識論方面的直覺),它要求意識直接與對象同一,而摒除任何中介的、外在的東西。這樣,體驗就是‘自為地存在著的,一個被分離的、脫離於概念關係的宇宙形象(dasbild des universums)’(狄爾泰語)”。[17]同時,“‘體驗’是一種跟生命活動密切關聯的經歷。”[18]在這種審美體驗中,修行參禪者所抵達的禪境與人生的審美境界相似,都是一種直覺的思維狀態,一種自在自為、無拘無束的自由狀態,都達到了審美之維。這種審美狀態和人生境界還可以找到很多的例子,如:

盡日尋春不見春,芒鞋踏破嶺頭雲。

歸來偶把梅花嗅,春在枝頭已十分。[19]

這首詩偈是唐朝一無盡藏比丘尼的證道之作。我們也可以從審美的角度加以分析。此尼開悟之前所見的一切諸物諸景對她來說是外在的或者說是不存在的,都在自己的虛幻之境中,都有所隔膜而不那麼本真和真切。而證道之後所見的諸景卻本然地存在著。這時的所見所聞已然是真實的真切的存在,雖然就本質而言和前者並沒有什麼不同,但不同的心境造就了並生成了不同的物境,反之亦然。後者超越了前者,是經修行之後所達到的澄明真實之境,是虛幻物境基礎上的真實,也是“依前見山只是山,見水只是水”。從佛理上說,虛幻即真實,真實即虛幻,真實與虛幻皆系於一心,“境隨心轉”,兩者不可截然劃分開宋。

我們也可以從此尼說的話本身來言說。本來天地諸物是無言的,正如莊子所說“天地有大美而不言,四時有明法而不議,萬物有成理而不說”[20]。在某種意義上說,不是此尼在說話而是修行本身或禪道本身在言說。這正如當代德國存在主義哲學家海德格爾所說的是一切的言語都是“語言說話”[21],而不是我們自己在言說。

“就其本質而言,語言既不是表達,也不是人的一種活動”[22],而是一種存在者的存在狀態。

可見,此尼此時的修道心得其實是修行本身或禪道本身在說話。如果一定要說是此尼在說話,那可以說是禪道本身藉助此尼而在言說。這時的人充當了語言的表達媒介。同樣,是修行者本身而不是人在說話這恰好說明了此尼的修行達到了一定的境界,一種直覺的審美的境界,也是一種般若空幻之境。因為此時沒有了作為言說主體的人,也沒有被言說的物,即使有也僅僅作為一種言說的媒介。並且此時人與天地萬物已經水乳交融地融合在了一起。此刻所表達的正是一種得道之後虛幻自由的審美境界,沒有粘滯於枝頭的春天,沒有脫落於正在盛開的梅花,也沒有人,有的只有修行得道後的澄明怡然心境和人與物、人與景的無間交融。這是天人合一、物我合一、物我不分的大境界。在這種境界中,不知何者為我,何者為物,物我無間地融為了一體。這在禪宗來說,是一種理想化的人生境界,說明此刻的人已經證悟得道了。在得道者的眼中,“青青翠竹儘是法身,鬱郁黃花無非般若”[23],所見的一切都是法身般若的真切呈現,正所謂“一切無情皆是佛心”[24],也就是“見山是山,見水是水”的意思。此時的山水等諸物已然和觀物者合為了一體,無間地融合在一起,達到了天人合一的審美境界。

可見,禪宗所言的修行證道境界和般若空觀存在著一定的內在聯系,都是在證得真道之後的審美心境和人生境界。無數的證道詩所表現的正是這一可言而不可言、然究竟言的審美境界。

總之,《心經》色相俱泯的般若空觀是一種空幻的審美境界,也正是這種取消了人與物的消泯狀態蘊涵著虛美的空明意境,體現出一種澄明的人生境界。這對禪宗萬象妙有的圓融智慧之境和中國傳統的天人合一之境也產生了一定的影響,豐富了中國傳統美學中的境界美和意境美。

參考文獻:

[1]吳言生.般若空觀印禪心一一論(心經)對禪思禪詩的影響.人文雜誌.2001.4.

[3][5]方立天. 中國佛教哲學要義(下).中國人民大學出版社,2002.

[4][23]杜繼文,黃明信.佛教詞典.上海辭書出版社,2006

[6][11][15]趙建軍. (心經)般若美學意涵論辨.復旦大學學報.2004.5

[7][8]【古印度】龍樹.中論(卷3).大正藏(卷300).

[10]【宋】普濟. 五燈會元‘清涼文益禪師.中華書局,1984.

[13]莊子·齊物論

[201莊子·知北游

[16]【宋】普濟. 五燈會元。青原惟信禪師.中華書局,1984.

[17][18]葉朗.現代美學體系.北京大學出版社,1999.

[19]宋1羅大經.鶴林玉露

[21][22]【德】海德格爾.在通向語言的途中.商務印書館,2004.

[24]【五代·南唐】靜,筠.祖堂集·慧忠傳

摘自《寒山寺》2009年第4期